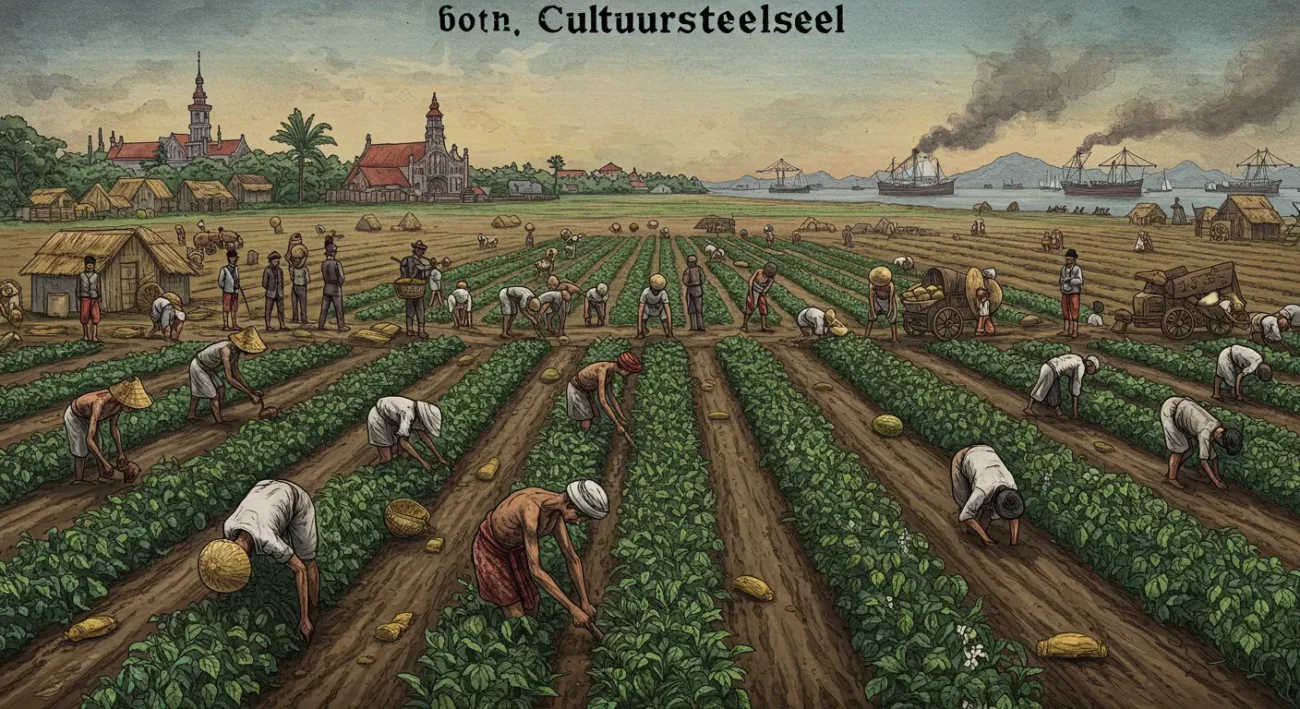

Salah satu babak paling kelam dalam sejarah kolonialisme di Indonesia adalah diberlakukannya Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) Eksploitasi Kolonial yang Menyengsarakan Rakyat, Sistem ini diterapkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dan menjadi tulang punggung pemasukan ekonomi bagi Belanda selama beberapa dekade.

Di balik keberhasilan ekonomi Belanda, sistem ini menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan penjajah, mengorbankan kebutuhan hidup mereka sendiri. Artikel Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Eksploitasi Kolonial yang Menyengsarakan Rakyat membahas secara mendalam latar belakang, pelaksanaan, serta dampak Sistem Tanam Paksa terhadap rakyat pribumi.

Latar Belakang Diberlakukannya Sistem Tanam Paksa

Pada awal abad ke-19, Belanda mengalami krisis ekonomi akibat perang Napoleon dan kehilangan wilayah jajahan. Setelah Indonesia kembali ke tangan Belanda pada 1816, mereka berusaha mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara.

Beberapa upaya seperti pajak tanah (landrent) dan kebijakan liberal dinilai kurang efektif. Maka, Van den Bosch memperkenalkan Sistem Tanam Paksa sebagai solusi untuk menyeimbangkan keuangan negeri Belanda dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat di Hindia Belanda.

Ketentuan Utama dalam Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa secara garis besar memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Sebagian tanah pertanian rakyat (20%) harus ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, cengkeh, dan teh.

- Tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan, biasanya jauh lebih rendah dari harga pasar.

- Tenaga kerja dan alat pertanian disediakan oleh petani sendiri, tanpa upah.

- Jika hasil tanam melebihi kewajiban, kelebihannya dianggap bonus, tetapi jika gagal panen, kerugiannya ditanggung petani.

- Petani tetap wajib membayar pajak dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri, meskipun sebagian besar lahan dan tenaganya digunakan untuk tanaman wajib.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Sistem ini diterapkan secara sistematis di berbagai daerah Jawa dan sebagian luar Jawa yang memiliki tanah subur. Para bupati dan pejabat lokal digunakan sebagai perantara untuk memobilisasi rakyat. Mereka bertanggung jawab atas kuota dan target produksi yang ditentukan Belanda.

Salah satu tanaman paling menguntungkan bagi Belanda adalah kopi di daerah Priangan (Jawa Barat), dan tebu di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Belanda membangun infrastruktur seperti jalan dan gudang, tetapi semuanya berorientasi pada kepentingan pengangkutan hasil tanam ke pelabuhan untuk diekspor ke Eropa.

Dampak Sistem Tanam Paksa bagi Rakyat Pribumi

1. Penderitaan Petani

Sistem ini menuntut banyak tenaga dan sumber daya dari rakyat. Petani kehilangan hak atas tanahnya, dipaksa bekerja keras tanpa imbalan, dan tetap harus menanggung risiko gagal panen.

Banyak petani yang kekurangan makanan karena lahan untuk pangan digantikan tanaman ekspor. Jika panen gagal atau tidak memenuhi target, mereka tetap harus menyerahkan hasil dan bisa dikenai hukuman jika dianggap lalai.

2. Kelaparan Massal

Salah satu tragedi terbesar akibat Sistem Tanam Paksa adalah kelaparan di Demak, Grobogan, dan sekitarnya pada tahun 1840-an. Rakyat tidak memiliki cukup makanan, sementara hasil bumi mereka dikirim ke luar negeri. Ribuan orang meninggal karena kelaparan dan penyakit.

3. Rusaknya Struktur Sosial

Struktur sosial tradisional yang sebelumnya berbasis gotong royong dan kearifan lokal tergantikan dengan sistem eksploitasi. Para pejabat lokal lebih loyal kepada pemerintah kolonial karena diiming-imingi keuntungan dan kekuasaan. Rakyat tidak lagi percaya kepada pemimpin lokal mereka.

4. Meningkatnya Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Karena pelaksanaannya bergantung pada pejabat lokal, sistem ini memunculkan praktik korupsi. Para bupati dan kepala desa sering memaksa rakyat bekerja lebih dari yang ditentukan atau menyunat hasil panen yang seharusnya diberikan kepada pemerintah kolonial.

Baca juga: Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Sistem Tanam Paksa di Berbagai Daerah

Keuntungan Besar bagi Belanda

Sistem Tanam Paksa membawa keuntungan luar biasa bagi Belanda. Menurut catatan sejarah:

- Antara tahun 1830 hingga 1870, lebih dari 800 juta gulden masuk ke kas negara Belanda dari hasil eksploitasi sistem ini.

- Dana dari Hindia Belanda digunakan untuk membayar utang negara, membangun infrastruktur di Belanda, dan memperkuat militernya.

Belanda secara terang-terangan menggunakan Indonesia sebagai ladang eksploitasi ekonomi, tanpa mempertimbangkan penderitaan rakyat lokal.

Kritik dan Akhir dari Sistem Tanam Paksa

Sistem ini mendapat kritik dari kalangan humanis dan politisi Belanda sendiri. Salah satu tokoh penting adalah Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli, yang menulis buku berjudul Max Havelaar (1860). Buku ini mengungkap kebobrokan sistem kolonial dan penderitaan rakyat di Lebak, Banten.

Selain itu, tekanan internasional dan perubahan kebijakan kolonial membuat sistem ini perlahan-lahan dihapus. Pada tahun 1870, Cultuurstelsel resmi dihapus dan digantikan dengan kebijakan Liberal yang membuka investasi swasta asing, namun tetap mengeksploitasi rakyat dengan cara yang berbeda.

Warisan Sistem Tanam Paksa

Meskipun telah lama dihapus, sistem ini meninggalkan dampak jangka panjang:

- Kemiskinan struktural di pedesaan yang sulit diberantas.

- Ketimpangan ekonomi antara wilayah pertanian dan perkotaan.

- Trauma sosial atas ketidakadilan kolonial yang membentuk kesadaran nasional di kemudian hari.

Sejarah Sistem Tanam Paksa menjadi pelajaran penting bahwa eksploitasi yang berkedok efisiensi ekonomi dapat membawa bencana kemanusiaan.

Kesimpulan

Sistem Tanam Paksa adalah bentuk eksploitasi kolonial yang sistematis dan terencana. Di balik keuntungan besar yang dinikmati Belanda, tersembunyi penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Sistem ini mencerminkan ketidakadilan struktural dalam kolonialisme, di mana manusia diperlakukan sebagai alat produksi belaka.

Pemahaman terhadap sejarah ini penting bagi generasi sekarang agar tidak melupakan luka masa lalu dan terus memperjuangkan keadilan, kedaulatan, dan hak asasi manusia.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)?

Sistem Tanam Paksa adalah kebijakan kolonial Belanda yang mewajibkan petani di Indonesia menanam tanaman ekspor untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda tanpa upah yang layak.

2. Siapa yang mencetuskan Sistem Tanam Paksa?

Sistem ini dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dan mulai diterapkan sejak tahun 1830.

3. Apa dampak utama Sistem Tanam Paksa bagi rakyat Indonesia?

Rakyat mengalami kelaparan, kehilangan hak atas tanah, kerja paksa, dan penderitaan ekonomi serta sosial.

4. Kapan Sistem Tanam Paksa dihapuskan?

Sistem ini secara resmi dihapus pada tahun 1870 dan digantikan dengan kebijakan Liberal.

5. Apa peran Multatuli dalam kritik terhadap sistem ini?

Multatuli melalui bukunya Max Havelaar mengungkap penderitaan rakyat Indonesia dan menjadi salah satu pemicu perubahan kebijakan kolonial.

Referensi

- Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Douwes Dekker, Eduard (Multatuli). Max Havelaar (1860).

- Cribb, Robert. (2000). Historical Atlas of Indonesia. University of Hawai’i Press.

- Indonesia.go.id – https://indonesia.go.id

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) – https://anri.go.id

- Ensiklopedia Britannica – https://www.britannica.com/place/Indonesia

Jika artikel ini bermanfaat, silakan bagikan dan kunjungi sumber lainnya di situs sejarah dan pembelajaran untuk memperluas pengetahuan Anda.